Олег Губин: просьба о желтом и о других цветах

Искусствовед Сергей Акимов – о произведениях дзержинского художника Олега Губина.

Изобразительное искусство нашего города представлено сейчас не только приверженцами реалистических традиций, но и художниками, ищущими далекие от реализма выразительные возможности. К числу таких мастеров принадлежит Олег Губин, чья персональная выставка «Просьба о желтом» открылась в краеведческом музее в середине декабря ушедшего года. Произведения художника хорошо известны и в Дзержинске, и в Нижнем Новгороде, но в таком количестве и многообразии были представлены, пожалуй, впервые. Самые ранние из них относятся к началу 1990-х годов, последние – созданы совсем недавно. Тем самым зрители получили возможность познакомиться с творчеством художника в его развитии от поисков своей индивидуальности 25 лет назад до сего дня.

Экспозиция, включившая работы в техниках масляной живописи и пастели, получилась ретроспективной, яркой и запоминающейся, рождающей неоднозначные эмоции, побуждающей понять созданный художником мир образов, разобраться в используемых им пластических и цветовых решениях. Неискушенному зрителю, слабо знающему модернистское искусство XX столетия, многое здесь может показаться странным. Однако даже при самом беглом знакомстве с выставкой становится очевидно, что среди представителей нереалистического искусства Олег Губин занимает одно из наиболее достойных мест, и не только в масштабе нашего города и региона.

Сам художник не любит комментировать свое творчество и менее всего склонен объяснять его с рационалистических позиций. Надеюсь все же, что уважаемый Олег Валентинович не посетует на автора этой статьи за попытку взглянуть на его произведения аналитически и выделить некоторые аспекты и черты, определяющие творческое лицо мастера.

Главную особенность образного строя живописи и графики Губина можно охарактеризовать как сочетание искренности, игры и иронии, не исключая порой и самоиронии. Когда эти компоненты встречаются вместе в одном произведении, возникает совершенно «взрывоопасная» смысловая и эстетическая смесь, чреватая как яркими находками, так и спорными или неудачными решениями. Различного рода парадоксам, несообразностям и неожиданностям тут тоже находится место, и потому нет ничего удивительного в том, что «Антон-горемыка хоронит кого-то в Дзержинске» (так называется одна из пастелей).

Вторую особенность его творчества точнее всего будет назвать стремлением к чистой визуальности: во многих произведениях поиск линейно-ритмической и цветовой выразительности приобретает самодовлеющее значение. Поэтому один и тот же мотив может неоднократно варьироваться, образуя серии работ, а зритель получает возможность самостоятельно, в меру своих представлений и интересов истолковывать созданный художником образ. В настойчивом повторении, например, изображения рыбы кто-то увидит игру форм, кто-то – древнейший христианский символ. Искусство Олега Губина основано в первую очередь на взаимодействии линий, форм, цветовых плоскостей. Особенно привлекают те его произведения, где раскрывается присущее автору чувство ритма и цвета. Здесь нет литературно-повествовательного начала, разворачивающегося во времени рассказа. Неслучайно один из посетителей выставки оставил отзыв «Эмоций много, слов мало» – эти образы подчас непросто «перевести» с языка линий и красок на язык слов. Центральная творческая идея мастера – сопоставление форм как путь к созданию особой художественной реальности, которая рассчитана на эмоциональную реакцию и которую каждый может интерпретировать по-своему.

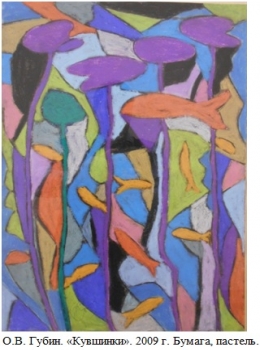

Показательно сравнить раннюю картину «Дорога» (1994 г., холст, масло) с произведениями зрелого творчества. В «Дороге» автор старается достичь символического значения через предельно схематическую простоту решения, обернувшуюся в итоге вполне скучноватой тривиальностью: слегка оплывший желтовато-белый треугольник уходит к горизонту между равномерно серыми плоскостями земли и неба. Тут не остается места для ритмических и цветовых вариаций, отчего картина оказывается лишенной образности и ассоциативности. Совсем другое дело – в тех произведениях, где художник исходит из стилизации природных мотивов или же решается на почти полную абстрактность композиции, когда цветовое пятно, линия и фактура красочной поверхности приобретают самоценность и дают красивые пластические эффекты. Таковы «Кувшинки» (2009 г., пастель) с их тонким графическим решением, оставляющим ощущение зыбкой подвижности воды, и необычными, но гармонично сочетающимися красками или же листы из серии «Про цветы» (2009 г., пастель). Композиция №3 из серии «Варианты» (2009 г., пастель) строится на контрасте гладкого, расчерченного на крупные квадраты фона с фигуркой нахохлившейся птички, и это сопоставление живого с симметрически правильной решеткой создает тревожное и грустное настроение. В ранней картине «Пастух» (1991 г., холст, масло) раздельные мазки светло-серого, синего, черного, с желтыми и коричневыми вкраплениями закручиваются в вихреобразном бурлении, но благодаря продуманности цветовой гаммы эта динамичная живописная среда выглядит гармонично и проникнута лирически просветленными интонациями.

Название выставке дала картина, написанная в 2014 г. (холст, масло). На гладком поле равномерно насыщенного желтого цвета геометрически схематизированная фигура человека с поднятыми в жесте обращения руками ведет диалог с пространством, не имеющим ни очертаний, ни горизонта, и только несколько линий намечают поверхность земли. В этой бесконечной желтизне парадоксально соединились золотистое тепло солнечного света и безжизненная гладкость пустыни, и столь же парадоксально среди пустоты появляются домик с двускатной крышей, словно нарисованный детской рукой, и резная фигура льва, будто сошедшая с фасада крестьянской избы где-нибудь в Нижегородском Заволжье. Плоскостное, разложенное на цветные пятна изображение человека перекликается с экспонированной неподалеку ранней картиной «Про Малевича» (1994 г., холст, масло) и прямо отсылает нас к отечественному художественному авангарду начала XX столетия. «Просьба о желтом» словно утверждает, что благодаря фантазии художника, для которой нет границ и времени, могут соседствовать изобразительная цитата из кубизма и деревянный лев старинной русской резьбы, и все это объединено интенсивным и праздничным желтым цветом.

На первый взгляд живопись и графика Олега Губина могут показаться неожиданными. В действительности за плечами художника стоит обширная модернистская традиция, что, конечно же, не умаляет его творческой самостоятельности. Образный строй многих произведений и конкретные выразительные приемы вызывают ассоциации с кубизмом, неопримитивизмом, футуризмом. Таковы и «Косарь» (2004 г., ДВП, масло), и «Небо. Слово» (2015 г., холст, масло), и пастельная композиция «Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик» (2012 г.), в которой фигуры людей и коней растворяются в беспокойной и хаотически динамичной игре мелких, дробных форм. А мужичок с холста «Пошел куда-то» (2013 г.) явственно напоминает странных персонажей Марка Шагала, умевшего даже жизнь глухого местечка превратить в сказочно-фантастическое бытие. Однако неверно было бы причислять Олега Губина к представителям постмодернизма и эклектикам. Опираясь на опыт художественного авангарда ХХ в., он создает искусство, обладающее собственным лицом и искренностью образного высказывания.

Сергей АКИМОВ, искусствовед.